L’autobiographie de Vladimir Nabokov (1899-1977) s’intitule en français Autres rivages (Conclusive Evidence, 1951, puis Speak, Memory – Speak, Mnemosyne ayant été jugé imprononçable – traduit de l’anglais par Yvonne Davet principalement). Dans sa préface à l’édition russe de 1954, l’auteur lui donne pour but « de décrire le passé avec la plus grande précision possible et d’y mettre à jour des contours signifiants, ou plus exactement le développement et la répétition de thèmes cachés dans une destinée manifeste ».

« Parle, mémoire » va « des premières années du siècle à mai 1940 », « de Saint-Pétersbourg à Saint-Nazaire ». En 1940, Nabokov a quitté l’Europe pour les Etats-Unis et décidé de passer à l’anglais, lui qui écrivait en russe (il possédait l’anglais et le français depuis l’enfance). De 1946 à 1950, il a rédigé cette autobiographie avec difficulté, sa mémoire étant « accordée à un certain diapason musical, allusif, russe ». Par la suite il l’a modifiée, complétée et traduite lui-même en russe, ce qu’il n’a fait que pour deux de ses livres : cette autobiographie et Lolita.

Les chapitres ont été publiés dans divers magazines au fur et à mesure de leur rédaction dans un désordre apparent, bien qu’il ait eu l’ordre définitif en vue dès 1936, écrit-il, « au moment où fut placée la pierre angulaire dans le creux camouflé de laquelle tenaient déjà diverses cartes, des agendas, une collection de boîtes d’allumettes, un éclat de verre couleur rubis et même – ainsi que je m’en rends compte aujourd’hui – la vue depuis mon balcon du lac de Genève, de ses vaguelettes et de ses clairières de lumière, un lac aujourd’hui moucheté de noir, à l’heure du thé, avec des foulques et des morillons. » (Montreux, 5 janvier 1966)

Au début de son existence, il n’a pas la conscience du temps, mais à quatre ans, lors de l’anniversaire de sa mère en août 1903, il découvre l’âge de ses parents : « trente-trois ans et vingt-sept ans ». Cette plongée dans « le pur élément temps » le bouleverse. « On le partageait – exactement comme des baigneurs en train de s’ébattre partagent l’eau de mer luisante – avec des êtres qui n’étaient pas vous, mais que rendait contigus le flot commun du temps, milieu ambiant tout à fait différent du spatial que non seulement l’homme, mais aussi les singes et les papillons peuvent percevoir. »

Dans La cause des livres, Mona Ozouf souligne que Nabokov « a reçu des dieux le don de voir et de faire voir ». C’est un enchantement pour les lecteurs d’Autres rivages de le suivre d’une ville, d’une maison, d’une pièce à l’autre pour en ramener des pépites, comme ce plaisir qu’il prenait, dans son lit d’enfant, « à tâter certain superbe œuf de cristal grenat foncé, délicieusement ferme, vestige d’un jour de Pâques oublié ». De son enfance « parfaite » – il fut un enfant choyé et le fils préféré (l’aîné de cinq enfants) –, il chérit ses premières impressions qui lui ont montré « le chemin d’un véritable Eden de sensations visuelles et tactiles. »

Sa mère s’émerveillait toujours de ce qu’il lui confiait, comme ces couleurs qu’il associait aux lettres de l’alphabet : elle peint des aquarelles, lui montre « le lilas en fleur qui naissait du mélange du bleu et du rouge », le laisse jouer avec ses bijoux sur le lit. Il raconte merveilleusement comment, malade, il imaginait sa mère descendant en traineau la rue Morskaya (où ils habitaient à Saint-Pétersbourg) en direction de l’avenue Nevski pour lui acheter quelque chose chez Treumann (« articles de bureau, babioles de bronze, cartes à jouer ») et sa surprise quand elle lui apporte « un crayon polygonal Faber géant, long de 1,22 m et épais à l’avenant ». Elle-même « chérissait passionnément son propre passé », il se sent l’héritier de sa ferveur.

Un cousin de son père a remonté l’arbre généalogique des Nabokov jusqu’à un « prince tatar russifié en Mosovie » au XIVe siècle. L’écrivain est fier de leurs hauts faits et note leurs contacts « avec le monde des lettres ». Un croquis situe les trois propriétés familiales sur l’Orédèje, au sud de Saint-Pétersbourg : « le Vyra de ma mère au milieu, le Rojdestvéno de son frère à droite et le Batovo de ma grand-mère à gauche ». A la pêche aux souvenirs, par exemple, « il y avait un certain endroit dans la forêt, une passerelle jetée en travers d’un ruisseau à l’eau brune, où [son] père s’arrêtait pieusement un instant pour évoquer le papillon rare que, le 17 août 1883, son précepteur allemand avait pris pour lui dans son filet. »

La passion de Nabokov pour les papillons a été précoce : « Depuis l’âge de sept ans, toutes mes sensations en rapport avec un rectangle de lumière encadré par la fenêtre ont été commandées par une passion unique. Si mon premier regard du matin était pour le soleil, ma première pensée était pour les papillons qu’il engendrerait. » A cette fièvre de la recherche entomologique qui ne l’a jamais quitté, il associe « le désir aigu d’être seul, sans compagnon aucun, aussi tranquille fût-il, qui vînt s’immiscer dans ma façon de jouir avec concentration de ma passion. »

Nabokov a reçu une éducation anglaise (il lit en anglais avant de savoir lire en russe, il se souvient des nurses et des gouvernantes anglaises) puis « Mademoiselle O » est arrivée de Suisse durant l’hiver 1905 pour leur apprendre le français. Elle ne connaissait pas un mot de russe et cachait une « voix de rossignol » dans son corps « éléphantesque ». Autres rivages contient beaucoup de portraits, ceux de ses parents surtout ; de ses frères et sœurs, il parle peu. De Colette, une petite Française dont il tombe amoureux à dix ans à Biarritz. Des précepteurs engagés successivement par son père « de manière à nous exposer à tous les vents qui soufflaient sur l’Empire russe ». Ensuite, il fréquente l’école Ténichev choisie pour ses principes démocratiques et ses méthodes modernes.

Ce père juriste était fort impliqué dans les affaires d’Etat. Professeur de droit pénal à l’Ecole impériale de Jurisprudence, il a dénoncé « le soutien apporté par la police au pogrom de 1903 » dans un article « Le bain de sang de Kichinev », première manifestation publique de son opposition au despotisme, ce qui lui valut d’être écarté de la cour. Adversaire de la peine capitale, il fut élu en 1906 au Premier Parlement russe (Douma d’Etat) dissous par le tsar un an plus tard, puis en 1917-1918 à l’Assemblée constituante avant d’être arrêté par des Bolcheviks. En 1919, il choisit l’exil volontaire, à Londres puis à Berlin. C’est là qu’un soir de 1922, en protégeant un ami conférencier, il est mort sous les balles de « fascistes russes ».

Autres rivages est dédié « à Vera », l’épouse de Nabokov, d’où quelques « toi et moi » dans le texte. L’écrivain y parle bien sûr des écrivains, de ses lectures, de son premier poème composé durant l’été 1914. L’année suivante, il rencontrait pour la première fois Tamara (« un nom ayant même couleur que son nom véritable ») dont la famille louait une modeste « dachka » (chalet d’été) au village. « On a envie de parler avec plus d’éloquence de ces choses, de beaucoup d’autres choses dont on espère encore qu’elles pourraient survivre à la captivité, dans le zoo des mots – mais les tilleuls centenaires qui entouraient la maison couvrent le monologue de Mnémosyne en craquant et en s’agitant dans la nuit inquiète. »

Quand Lénine prend le pouvoir, le père de Nabokov envoie sa famille en Crimée. Leur vie va complètement changer, ils se retrouvent ruinés. En 1919, ils s’enfuient vers l’Europe occidentale. Nabokov est admis à Trinity College à Cambridge. « Une spirale colorée dans une petite boule de verre, voilà comment je me représente ma propre vie » : vingt années dans sa Russie natale (1899-1919), vingt et une années d’exil volontaire en Angleterre, en Allemagne et en France (1919-1940), la suite dans son pays d’adoption, les Etats-Unis.

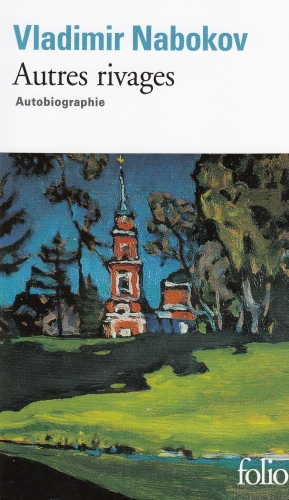

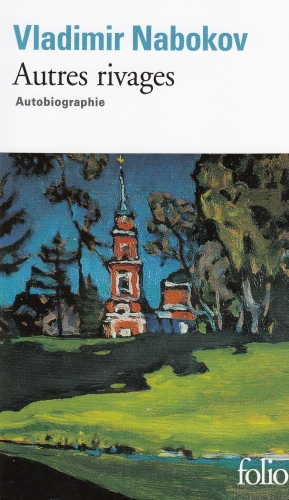

Ce détail de "L'église rouge" de Kandinsky convient particulièrement bien à ce passage :

"Nous, les enfants, étions descendus au village, et c'est quand je me rappelle ce jour-là que je revois avec le plus de netteté la rivière pailletée de soleil ; le pont, l'éblouissant fer-blanc d'une boîte de conserve oubliée sur son parapet de bois par un pêcheur ;

la colline boisée de tilleuls et son église vermeille (...)"

De caractère solitaire et arrogant, Nabokov le reconnaît, il écrit quelque temps en russe sous le nom de Sirine. Le dernier chapitre, « Jardins et parcs », évoque toutes les allées parcourues avec sa femme et leur fils né à Berlin en mai 1934, tandis qu’ils observaient « ensemble d’un œil jaloux la moindre fêlure entre son enfance et [leurs] propres tendres années dans le passé opulent », jusqu’à ce square qu’ils traversent à Saint-Nazaire pour embarquer sur le paquebot Champlain à destination de New York. N’ayant pas retrouvé le blog qui m’a entraînée sur ces rivages nabokoviens, je voudrais lui exprimer ma reconnaissance pour ce beau voyage dans la Russie de Nabokov.

« Il ne s’agissait pas uniquement de politique. Une femme qui protégeait son foyer était animée par un instinct plus primitif. D’autant plus qu’il ne l’avait jamais entendue parler avec bienveillance de ces gens-là. Ça l’embarrassait un peu, à vrai dire. Il respectait l’ordre naturel des choses, certes, mais il fallait raison garder. Petit, il avait eu une nounou de couleur appelée Wilma qui faisait pratiquement partie de la famille. Il continuait de lui envoyer une carte de vœux tous les ans à Noël. Stella, elle, ne voulait même pas d’une employée de maison noire : elle prétendait que les Mexicaines étaient plus travailleuses. Avait-elle besoin pour autant de détourner le regard chaque fois qu’elle croisait une vieille femme noire dans la rue ? De rudoyer les garçons d’ascenseur ? En fait, ils la rendaient nerveuse. Elle lui faisait penser à quelqu’un qui, enfant, aurait été mordu par un chien. »

« Il ne s’agissait pas uniquement de politique. Une femme qui protégeait son foyer était animée par un instinct plus primitif. D’autant plus qu’il ne l’avait jamais entendue parler avec bienveillance de ces gens-là. Ça l’embarrassait un peu, à vrai dire. Il respectait l’ordre naturel des choses, certes, mais il fallait raison garder. Petit, il avait eu une nounou de couleur appelée Wilma qui faisait pratiquement partie de la famille. Il continuait de lui envoyer une carte de vœux tous les ans à Noël. Stella, elle, ne voulait même pas d’une employée de maison noire : elle prétendait que les Mexicaines étaient plus travailleuses. Avait-elle besoin pour autant de détourner le regard chaque fois qu’elle croisait une vieille femme noire dans la rue ? De rudoyer les garçons d’ascenseur ? En fait, ils la rendaient nerveuse. Elle lui faisait penser à quelqu’un qui, enfant, aurait été mordu par un chien. »